Lexikon

Höhlen - Leben in der Finsternis

Kannst du dir vorstellen, in ständiger Finsternis zu leben? Um dich zu orientieren, müsstest du dich vollkommen auf deine Ohren, deine Nase und deinen Tastsinn verlassen. Es gibt Tiere, für die ein solches Leben ganz normal ist: Höhlentiere leben fast ständig in Dunkelheit.

Ein ganz besonderer Lebensraum

Echte Höhlentiere sind perfekt an das Leben unter der Erde angepasst. Sie haben einen hervorragenden Tast- und Geruchssinn, sind aber meist blind - in der Finsternis der Höhle gibt es sowieso nichts zu sehen. Da sie nie Sonnenlicht aushalten müssen, ist ihre Haut farblos, so dass die Tiere weiß aussehen. Viele Höhlentiere haben lange Beine mit Tasthaaren, die ihnen die Orientierung im Dunkeln erleichtern. Insgesamt sind sie jedoch eher klein, denn in Höhlen gibt es nicht viel zu fressen. Das ist auch der Grund dafür, dass Höhlentiere keine Rennläufer sind, sondern sich langsam und gemächlich bewegen, um Energie zu sparen.

Warum machen die das?

Warum gibt es überhaupt Lebewesen in Höhlen, wenn das Überleben hier so schwierig ist? Höhlen haben für die Tiere auch Vorteile: In einer Höhle herrschen immer ähnliche Temperaturen - egal, ob draußen Sommer oder Winter ist. So können sich die Tiere das ganze Jahr über fortpflanzen. Außerdem gibt es in der Tiefenregion der Höhle kaum Konkurrenten oder Feinde.

Lies hier mehr über den Grottenolm, die Höhlen-Wasserassel und den Höhlen-Flohkrebs.

In der Höhle zu Gast

Aber auch viele andere Tierarten nutzen Höhlen als Lebensraum. Man unterscheidet sie in "Höhlengäste" und "höhlenliebende" Tiere. Die Höhlengäste suchen die Höhlen nur zu bestimmten Zwecken auf. In Höhlen ist es immer feucht und im Winter friert es dort nicht. Deshalb nutzen Höhlengäste die Höhlen gerne als Winterquartier. Zu den Höhlengästen gehören zum Beispiel Fledermäuse und Schmetterlinge.

Höhlenliebende Arten sind Tierarten, die sowohl in Höhlen, aber auch überirdisch vorkommen. Auch dort ziehen sie sich gerne ins Dunkle zurück, zum Beispiel unter Steinen, Wurzeln oder Baumrinde. Zu ihnen gehören zum Beispiel der Höhlen-Raubkäfer und die Mauerassel.

Lies hier mehr über Fledermäuse. Und hier erfährst du mehr über den Höhlen-Raubkäfer.

Darum muss man Höhlen schützen

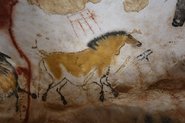

Höhlen sind aus verschiedenen Gründen schützenswert: Zum einen sind viele von ihnen im Laufe von Jahrtausenden entstanden und deshalb für die Wissenschaft sehr interessant. Dort kann man die Geschichte der Erde hautnah erleben und erforschen. Außerdem sind Höhlen empfindliche Ökosysteme und natürliche Zugänge zum Grundwasser. Verschmutzungen auf der Oberfläche können das ganze Höhlensystem gefährden und große Auswirkungen auf die Umwelt und die Lebewesen der Höhle haben.

Hier kannst du selbst Höhlen erleben

Höhlen sind ein wertvoller und empfindlicher Lebensraum. Wege und Treppen existieren nicht. Höhlenforscher haben gelernt, sich dort umsichtig zu bewegen. Die meisten Höhlen sind jedoch nicht für jedermann zugänglich. Damit aber trotzdem viele Menschen die Möglichkeit haben, einmal eine Höhle von innen zu sehen, gibt es die sogenannten "Schauhöhlen". Sie sind in den Sommermonaten für Touristen geöffnet. Dort kannst du, geführt von fachkundigen Menschen, einen Teil der Höhle erkunden und Tropfsteine, skurrile Gesteinsformationen und unterirdische Flüsse bewundern.

Hier findest du eine Liste der Schauhöhlen in Deutschland: Schau doch mal rein!